Der Krieg in der Ukraine hat die Blicke der internationalen Gemeinschaft erneut auf die besonderen Auswirkungen gelenkt, die der Krieg in der industriell geprägten und vernetzten Welt hat. Fand der Vietnamkrieg noch weitgehend in unbesiedelten und dünn besiedelten Gebieten statt, der Irakkrieg in Entscheidungsschlachten außerhalb der Städte statt, wurde der Syrienkrieg innerhalb der Städte ausgetragen. Ausschlaggebend für diese Differenzierung ist die Entstehung des Konflikts, die sich in Syrien aus einem Bürgerkrieg entwickelte, gegenüber dem Eingreifen einer dritten Kriegspartei, die von einem der kriegführenden Staaten um Hilfe gebeten wurde bzw. dem Angriffskrieg der USA auf den Irak als vermeintlichem Vergeltungsschlag für einen terroristischen Angriff auf die USA. Nur im Fall des Irak ist es gelungen, durch Eroberung der Hauptstadt des Landes einen dauerhaften Regimewechsel herbeizuführen, ohne jedoch hierdurch eine politische Angleichung an demokratische Standards zu bewirken.

Die sowohl von den USA, wie auch der ehemaligen Sowjetunion einzugestehenden Bilanzen der von ihnen und ihren Verbündeten geführten Kriege haben zu der Erkenntnis geführt, dass eine gewaltsame Demokratisierung und Durchsetzung der Menschenrechte in Diktaturen und fundamentalistisch organisierten Staaten nicht opportun ist. Insbesondere die von beiden Supermächten gewonnenen Erfahrungen haben zu einer „Zeitenwende“ geführt, die eine Neuausrichtung westlicher Entwicklungs- und Außenpolitik nahelegt, und es erschien für einen geschichtlichen Moment so, als würden die westlichen Demokratien zu einer neuen Außenpolitik finden, die der Situation der Entwicklungsländer angepasst ist. Dieser Prozess, der zu einer „Entmilitarisierung“ der Außenpolitik führen würde und eine zeitgemäße Reaktion auf die globalen Folgen des Klimawandels bedeuten würde, ist nun durch den von Russland begonnenen Ukrainekrieg in Frage gestellt.

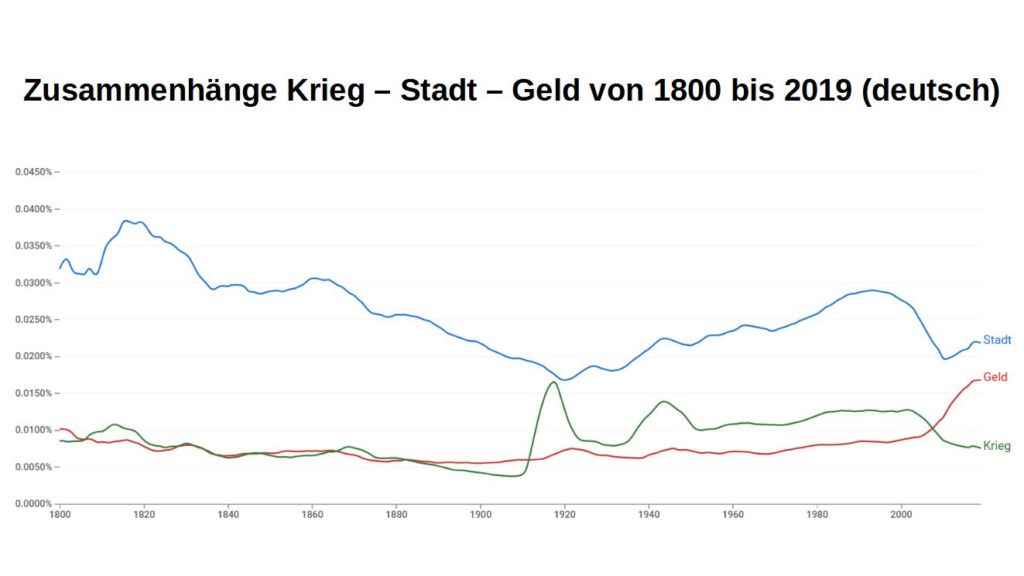

Nach diesen grundsätzlichen Bemerkungen werde ich nachfolgend Zusammenhänge erkunden, die in europäischer Sicht zwischen Krieg, Stadt und Geld als geschichtliche Phänomene bestehen. Hierzu bieten sich die drei genannte Entwicklungsstränge wegen ihrer Komplexität und gegenseitigen Durchdringung an. In den nachfolgenden Grafiken sind die Zeitverläufe dieser Entwicklungslinien in Form der englischen und deutschen Begriffe für Krieg, Stadt und Geld nach den Daten von Google Books für die Zeit von 1500 bis 2012 dargestellt. So kann festgestellt werden, ob diese Entwicklungslinien miteinander Korrelieren und welche auslösenden Ereignisse hierfür abzuleiten bzw. anzunehmen sind.

In Grafik 1 ist die geschichtliche Periode von 1500 bis 2019 für den englischen Sprachraum erfasst. In dieser Zeit gab es zwischen allen drei Linien bis ca. 1840 deutliche Korrelationen, die bis ca. 1620 relativ eng waren und sich ab diesem Zeitpunkt eigenständig entwickelten, ohne jedoch die Wachstumstendenz in Frage zu stellen. Für Stadt und Geld besteht sogar eine sehr enge Verbindung, die eine Wirkung der Stadtentwicklung auf das Geld mit einer Verzögerung von ca. 15 Jahren erkennen lässt. Die Bedeutung des Krieges und der Stadt erreichte ihren Höhepunkt um 1700. Zu diesem Zeitpunkt hat der Krieg gegenüber den anderen beiden Entwicklungslinien den maximalen Abstand erreicht. Hinter dieser Entwicklung stehen der pfälzische Erbfolgekrieg, der von 1688 bis 1697 dauerte, der große Türkenkrieg von 1683 bis 1699 und der Spanische Erbfolgekrieg zwischen 1701 und 1714.

Der Pfälzische Erbfolgekrieg war von Seiten Frankreichs zunächst nur gegen den Deutschen Kaiser gerichtet, er weitete sich jedoch zu einem Krieg Frankreichs gegen eine Allianz von Großbritannien, Schweden, Spanien, Savoyen und den Niederlanden aus, durch den Frankreich stark geschwächt wurde. Eine dauerhafte Folge dieses Krieges war die Machtverlagerung in Europa in Richtung Großbritannien sowie die Hervorbringung des Spanischen Erbfolgekriegs, der von 1701 bis 1714 dauerte. In der Zeit von ca. 1670 bis ca. 1740 war in Europa der Krieg das alles beherrschende Thema.

Erst ab ca. 1750 nähern sich die Verläufe aller drei Linien wieder an und verlaufen bis ca. 1840 – also fast 100 Jahre auf niedrigem Niveau eng beieinander. Besonders bemerkenswert ist die Zeitverzögerung der grünen Linie (Geld) von ca. 15 Jahren zu der roten Linie (Stadt), die durch Ereignisse zwischen ca. 1620 und ca. 1650 hervorgerufen wurden. Diese entspricht ziemlich genau der Zeit des 30-jährigen Krieges, der von 1618 bis 1648 ganz Europa zerrüttete. Hier wird deutlich, welch enge Beziehungen zwischen wirtschaftlicher Prosperität, städtischer Kultur und Kriegszerstörungen bestehen und wie anhaltend die Folgen des Krieges sind.

In Grafik 2 ist der Verlauf der drei Kriterien ab 1800 detaillierter dargestellt und insbesondere in der englischen Begrifflichkeit zwischen Großstadt und Kleinstadt differenziert. Hier kommt durch die vierte Linie eine überragende Bedeutung der Großstadtentwicklung zum Ausdruck, die keinerlei Zusammenhang mit der Entwicklung der Kleinstädte erkennen lässt, vielmehr bildet sich hier das Gleichmaß von bodenständiger Lebensweise auf dem Land und den regulierten Geldflüssen ab. Dagegen ist im Bezug auf die Großstadt die rasante Entwicklung zu sehen, die als Folge des Bevölkerungswachstums und der Industrialisierung zu einer Verfielfachung der Großstädte führte und am Ende des ersten Weltkriegs in einen negativen Trend umschlägt. Dieser Trend setzt sich mit kurzen Unterbrechungen bis in die Gegenwart fort.

Die Betrachtung des Gesamtbildes ergibt hinsichtlich der gegenseitigen Beeinflussungen der Entwicklungsstränge die Notwendigkeit einer differenzierten Bewertung und verspricht einen hohen Erkenntnisgewinn. Zunächst erscheint eine Gliederung in Zeitabschnitte sinnvoll, für die sich die offensichtlichen Wechselwirkungen zwischen Krieg und Stadt (City) anbieten. Als erster Abschnitt wird die weitgehend ruhig verlaufene Zeit zwischen ca. 1805 und 1840 betrachtet, in der alle vier Entwicklungslinien eng beieinander laufen. Auf diesen etwa 35 Jahre dauernden Abschnitt folgt der relativ lange Abschnitt von ca. 75 Jahren bis zum ersten Weltkrieg. Ausgehend von der Entwicklung der blauen Linie schließt sich daran ein weiterer langer Abschnitt von ca. 70 Jahren Dauer an, der durch den zweiten Weltkrieg in relativ geringem Maße unterbrochen wird.

Der erste Abschnitt ist geschichtlich durch das Ende der napoleonischen Zeit und die durch den Wiener Kongress eingeleitete Zeit der Restauration bestimmt. Etwa 1840 beginnt der von den drei übrigen Entwicklungslinien unbeeinflusste Anstieg des Städtewachstums, das bis zum ersten Weltkrieg weitgehend unbeeinflusst blieb. Für diese Zeit sind somit andere Einflüsse maßgebend, die einerseits eine Notwendigkeit der Entwicklung bedeuteten und andererseits die Ressourcen und den organisatorischen Rahmen für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen bereitstellten.

Für diese Zeit bietet der ungarisch-österreichische Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Karl Polanyi eine Erklärung an, die er in seinem Buch „The Great Transformation“ (deutsch: „The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen“. 3. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995) dezidiert darlegt. Zunächst weist Polanyi auf eine hundert Jahre – dem Hundertjährigen Frieden – währende Zeit mit weit unterdurchschnittlicher kriegerischer Gewalt hin, die von 1815 (dem Ende der napoleonischen Kriege) und 1914 (dem Beginn des ersten Weltkriegs) dauert. Polanyi gibt die Dauer kriegerischer Handlungen zwischen den führenden europäischen Staaten England, Frankreich, Preußen, Österreich, Italien und Russland für diesen Zeitraum mit insgesamt 18 Monaten an und stellt ihm den für die zwei vorangegangenen Jahrhunderte ermittelten Durchschnitt von jeweils 60 bis 70 Jahren gegenüber.

Dieser Zustand relativen Friedens konnte nach Polanyis Auffassung trotz der unzureichenden Bemühungen der alten Herrscherhäuser – er nennt sie „Internationale der Verwandtschaft“ – nur durch einen „ unbekannten, mächtigen gesellschaftlichen Faktor“ erzielt werden. Er schreibt: “Die Hierarchien von Blut und Gottesgnadentum waren zu einem Werkzeug der örtlich wirksamen Herrschaft verschmolzen, das nurmehr durch Macht ergänzt zu werden brauchte, um den Frieden auf dem Kontinent zu sichern….Dieser unbekannte Faktor war die Hochfinanz.“ Sie hatte den Vorteil vollkommener Unabhängigkeit von einzelnen Staaten und stellten ein Bindeglied zwischen Staat und Wirtschaft dar, das in Abstimmung mit den Zentralbanken jederzeit flexibel reagieren konnte. Darüber hinaus verfügte sie über besondere Methoden. „Letztlich erwuchs ihre Unabhängigkeit aus den Erfordernissen der Zeit, die einen souveränen Makler brauchte, der gleichermaßen das Vertrauen der einzelnen Staatsmänner und der internationalen Investoren genoss.“ Dabei übersieht Polanyi keineswegs, dass diese Bankiers keine Pazifisten waren sondern – im Gegenteil – ihr Vermögen durch die Finanzierung von Kriegen aufgebaut hatten. Das machte sie immun gegen moralische Überlegungen, die gegen den Einsatz kriegerischer Mittel in kleineren Konflikten angeführt werden könnten, Hauptziel war die Erhaltung der Geschäftsgrundlage im Großen und Ganzen sowie die Gewährleistung industriellen Fortschritts, die nur im großen Frieden möglich war. Da es keine andere Institution gab, die sich für diesen Frieden einsetzen würde, übernahmen die Bankhäuser selbst diese Funktion – allerdings nach dem Grundsatz Macht geht vor Profit!

Die Aktivitäten der Großfinanz im Hundertjährigen Frieden führten neben der weitgehenden Begrenzung kriegerischer Auseinandersetzungen zu Regelungen, die trotz des Krieges eine Abwicklung des Handels über Staatsgrenzen hinweg zuließen und das Vermögen feindlicher Privatleute unangetastet ließen. Erst im 20. Jahrhundert kehrte sich dieser Trend um.

Die im Hundertjährigen Frieden entstandenen gesellschaftlichen Strukturen basierten auf der Existenz von Einzelstaaten – insbesondere der vier Siegermächte des Wiener Kongresses Großbritannien, Russland, Österreich und Preußen sowie dem später dazu kommenden Frankreich. Zum Ende des 19. Jh. hin bildeten sich jedoch zunächst Dreierbündnisse der Staaten und schließlich blieben nach Annäherung von England und Frankreich in der Entente cordiale seit dem Jahr 1904 nur noch zwei Staatenblöcke übrig, so dass das durch die Tätigkeit der Hochfinanz herbeigeführte Kräftegleichgewicht nach sieben Jahren zusammenbrach und das bestehende System der Weltwirtschaft zerstörte.

Die von Polanyi entwickelte Theorie passt sehr gut zu den Ergebnissen der Grafiken 1 und 2 und kann mangels einer plausibleren Erklärung als Grundlage für den Bedeutungsverlust der Stadt ab dem Jahr 1905 – dem nahenden Ende des Weltwirtschaftssystems der Hochfinanz – dienen. Die für das geordnete Wachstum der Städte entscheidenden Faktoren liegen demnach – neben den genannten bedarfssteuernden Faktoren – in der Austarierung von Macht, die bis zum ersten Weltkrieg durch die Hochfinanz ausgeführt wurde und im Dienste der Wirtschaft für möglichst wenig störende Einflüsse sorgte. Diese Ordnung brach durch den ersten Weltkrieg zusammen.

Im dritten Abschnitt ist ein dauerhafter Bedeutungsverlust der Stadt zu sehen, der nur durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen wird. Dennoch hat sich das Städtewachstum auch nach den zwei Weltkriegen ungebremst fortgesetzt. Deshalb müssen Einflüsse bestehen, die in wesentlichen Veränderungen der anderen Entwicklungslinien zu suchen sind oder in den vier Linien nicht abgebildet werden. Als naheliegendste Erklärung bietet sich der Verlust des regulierenden Machtfaktors Hochfinanz an. Der Architekturhistoriker Leonardo Benevolo erläutert die Situation am Ende des Hundertjährigen Friedens und des ersten Weltkriegs für die Kultur und damit auch der Architektur und der Stadt:

„Die Ziele, auf die es hinzuarbeiten galt, waren bereits in den Vorkriegsdebatten genau formuliert worden, es ging darum, das kulturelle Schaffen mit den technischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten, wie sie sich seit Beginn der industriellen Revolution entwickelt hatten, in Einklang zu bringen, sie wertmäßig einzustufen und unter Kontrolle zu halten, anstatt sich quantitativ von ihnen erdrücken zu lassen. Aber es hielt sich eine hartnäckige Überzeugung, die wahrscheinlich aus der einstigen Mentalität der Aufklärung stammte: die Vorstellung, es herrsche zwischen den verschiedenen Anforderungen eine Art prästabilierte Harmonie, die nur durch das Fortbestehen alter Gewohnheiten oder Einrichtungen gestört werde und infolgedessen durch eine hauptsächlich polemische Aktion wiederhergestellt werden könne, indem man jene Einrichtungen und Gewohnheiten beseitige. Die Technik, das heißt, die nächstliegende Ursache der sich vollziehenden Veränderungen, wurde als wesensmäßig rational orientiert angesehen, mithin als Garantie für einen unbegrenzten Fortschritt, oder, auf ebenso mythische Weise, als rückschrittlicher Faktor von all denen betrachtet, die sich mit dem Untergang der alten Institutionen nicht abfinden konnten. Der Krieg zeitigt eine andere Auffassung von der Technik, die begrenzter und für alles Ideologische unempfänglich ist. Die gleichen Begriffe, die zuvor einer friedlichen Produktion gedient hatten, werden jetzt dazu verwendet, Todes- und Vernichtungswaffen herzustellen, und auch die Techniker stellen sich mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit von der einen auf die andere Arbeit um. Andrerseits enthüllen die psychologische Mobilmachung und die Berufung beider kriegführender Parteien zu entgegengesetzten Zwecken auf die gleichen ideellen Beweggründe den konventionellen Charakter zahlreicher ideologischer Formeln, die vorher allgemein anerkannt waren. Zwischen den Mitteln und den Zwecken entsteht so ein beunruhigendes Vakuum, die technischen Errungenschaften erweisen sich als unterschiedslos dem Guten und dem Bösen dienstbar, und die guten Zwecke scheinen durch die traditionellen Phrasen über die »großartigen Fortschrittsbewegungen« nicht mehr hinreichend gewährleistet. Die Greueltaten, die in solchem Ausmaße von Leuten begangen wurden, die nicht unbedingt kriminell veranlagt waren, zeigen, wie klein der Spielraum zwischen Kultur und Barbarei ist und wie fragwürdig die Garantien für das menschliche Zusammenleben sind. Letzten Endes ändert der Krieg nicht die Begriffe der kulturellen Debatte, aber er schärft die Fähigkeit, die Form von der Substanz zu unterscheiden, und zeigt, wie notwendig es ist, viele dieser Begriffe von Grund aus umzudenken, damit die ererbten Probleme eine der Wirklichkeit entsprechende Bedeutung erhalten. Vor allem bringt er die Erkenntnis, dass die Lösungen nicht ein für allemal theoretisch gefunden werden können – und daher genügt es nicht, dass sie von einem beschränkten Personenkreis formuliert werden -, sondern unter Einbeziehung aller, die an ihnen interessiert sind, praktisch erprobt und in ständigem pausenlosem Bemühen den wechselnden Umständen angepaßt werden müssen. Der blutige Konflikt zwischen Interessen, deren jedes in seinem besonderen Bereich durchaus seine Berechtigung hat, lässt klar erkennen, dass wirklich wichtig nur solche Interessen sind, die allen gemeinsam sind, und daraus ergibt sich die gebieterische Forderung nach einem allumfassenden Verständigungsplan.“ (Hervorhebungen von mir)

Leonardo Benevolo, Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 4. Auflage, Dezember 1988

Benevolo macht hier deutlich, welch einschneidendes Ereignis der erste Weltkrieg für die europäischen Gesellschaften und ihrer Kultur war. Der durch den ersten Weltkrieg markierte Bruch in der Entwicklungslinie der Stadt bedeutet nichts weniger als eine Verweigerung der von Benevolo geforderten Demokratisierung der Gestaltungsprozesse, die über das Leben der Menschen in den Städten entscheiden. Diese Verweigerung hält bis in die Gegenwart an und hat innerhalb der demokratischen Staaten zu verschiedenen Scheinlösungen geführt, die in vielen Fällen von Gerichten überprüft werden müssen.

In den folgenden Grafiken stelle ich den Verlauf der drei Entwicklungslinien für den deutschen Sprachraum dar. Anders als im englischen Sprachraum ist hier für die Zeit nach dem ersten Weltkrieg eine Wachstumstendenz zu sehen, die bis in die 1990er Jahre anhält. Ursachen hierfür sind die räumlichen Grenzen, die für den englischen Sprachraum auch die USA und Kanada sowie weitere bedeutende Commonwealthstaaten einbeziehen, die keine vergleichbar enge Bindung an die europäische Kultur der Stadt haben, wie es in Deutschland der Fall ist. Darüber hinaus ist die Einbindung der privaten Bautätigkeit in die staatlichen und kommunalen Entwicklungsziele enger als in vielen anderen Ländern. In diesem Zusammenhang ist das Kulturerbe vieler mittelalterlicher Stadtgrundrisse und Bausubstanz zu sehen, das im Rahmen des Denkmalschutzes den Stellenwert der Städte als Kulturgüter und touristische Ziele hebt. Das ändert jedoch nichts an den grundsätzlichen Problemen, wie sie von Benevolo angesprochen wurden und auch noch in der aktuellen Architekturdiskussion weiter geführt werden.

Das in Grafik 3 zu sehende Bild für die Zeit seit 1500 unterscheidet sich deutlich von den vorhergehenden Bildern für den englischen Sprachraum, der neben Großbritannien auch die englischen Kolonien und die später daraus hervorgegangenen Staaten umfasst. Der pfälzische und spanische Erbfolgekrieg bildet sich hier relativ schwach ab, stattdessen liegt hier der Schwerpunkt des Interesses auf dem Polnischen Thronfolgekrieg, der von 1733 bis 1738 stattfand und das anders gelagerte territoriale Interesse Deutschlands und Österreichs andeutet. Bemerkenswert ist hier das explosionsartige Anwachsen des Interesses an Städten in den Zeiträumen von ca. 1635 bis ca. 1655, ca. 1680 bis ca. 1700 und ca. 1720 bis 1745. Dahinter verbirgt sich das – teilweise gegenüber England nachholende – Städtewachstum des Barock. Im Zentrum dieser Bautätigkeit standen die Residenzen der Fürsten und Könige, die damit ihre Macht demonstrieren wollten. Lewis Mumford beschreibt diesen Übergang von den mittelalterlichen Städten zu den Barockstädten:

„Im Mittelalter war der Soldat genötigt gewesen, seine Macht mit dem Handwerker, dem Kaufmann und dem Priester zu teilen. Infolge der Politik der absoluten Staaten war fast alles Recht zu Kriegsrecht geworden. Wer das Heer und das Zeughaus finanzieren konnte, war in der Lage, sich zum Herrn der Stadt zu machen. Das Schießen vereinfachte die Kunst des Regierens, konnte man doch damit eine peinliche Auseinandersetzung rasch beenden. Anstatt die gewöhnlichen Vorkehrungen zu akzeptieren, die dafür sorgen, dass Unterschiede von Temperament, Interessen und Anschauungen gesunden Ausdruck fanden, konnte die herrschende Schicht jetzt auf dieses Nimm-und-Gib verzichten; ihr Wörterbuch ließ nur noch das »Nimm« gelten. Gewehr, Kanone und stehendes Heer trugen dazu bei, ein Geschlecht von Herrschern heranzubilden, das kein anderes Gesetz als den eigenen Willen und die eigenen Launen kannte, jenes erstaunliche Geschlecht der Despoten, die manchmal verrückt, manchmal begabt waren und die das misstrauen und die Selbsttäuschungen des größenwahnsinnigen Staates in rituelle Zwangsmassnahmen umsetzten. Heute bedrohen ihre totalitären oder halb totalitären Nachfolger, deren Selbsttäuschungen nicht geringer, deren destruktive Fähigkeiten aber größer sind, den Bestand. der Menschheit schlechthin. Die Umgestaltung der Kriegskunst verlieh den staatlichen Herrschern einen beträchtlichen Vorteil über die Körperschaften und Gruppen, die ein Gemeinwesen bilden. Sie hat mehr als jeder andere Faktor dazu beigetragen, die Verfassung der Stadt zu ändern. Macht wurde gleichbedeutend mit Zahl.“

Lewis Mumford, „Die Stadt – Geschichte und Ausblick“, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, Juli 1979

Es erübrigt sich fast zu erwähnen, dass sich das Militär selbst mit Gebäuden und Plätzen in der Stadt ausbreitete, zu einem beträchtlichen Teil an der Bauaktivität beteiligt war und zum Wirtschaftsfaktor wurde, auf den die Kaufleute nicht verzichten mochten. Darüber hinaus veränderte sich das Bild der Stadt beträchtlich durch Stadtmauern und Befestigungsanlagen, die das Höhenwachstum der Gebäude in der Stadt förderten. Mumford macht das Gewicht der Residenzen für die Städte am Beispiel Berlin deutlich und beziffert den Anteil der Militärpersonen im Jahr 1740 mit 21.309 bei einer Einwohnerzahl von etwa 90.000.

Anders als im englischen Sprachraum sind für Deutschland deutliche Ausschläge in der Entwicklungslinie des Geldes zu sehen. Diese verlaufen nicht zufällig parallel zu den Ausschlägen der Linie für die Stadt. Die Erklärung hierfür liegt in den enormen Kosten, die von den Herrschern zu tragen waren und dem Volk abgepresst wurden. Der Unterschied zu der Situation im englischen Raum ist darin zu sehen, dass aufgrund der zahlreichen und großen Kolonien bereits in einer frühen Phase des Kolonialismus große Einnahmequellen außerhalb der europäischen Grenzen bestanden und die Voraussetzungen einen echten Vergleich nicht zulassen.

Wie Grafik 4 zeigt, kann festgestellt werden, dass die von Polanyi aufgestellte Theorie auch für den deutschen Sprachraum nachzuweisen ist. Etwa ab 1805 verlaufen die rote und die grüne Entwicklungslinie auf gleichbleibendem Niveau und die grüne Linie zeigt den ersten Weltkrieg mit einem Peak an, um nach dessen Ende auf höherem Niveau weiterzulaufen. Auch der zweite Weltkrieg bildet sich in einem – allerdings weniger spitzen – Peak ab. Das entstehende Bild legt die Vorläuferrolle des ersten Weltkriegs für den zweiten Weltkrieg nahe – wie sie auch von Historikern vertreten wird. Es erscheint wie ein Erdbeben im Seißmogramm, dem ein Nachbeben folgt, wobei jedoch die Schäden des Nachbebens ungleich größer sind. Die Entwicklungslinie verläuft zum Ende hin mit leichter Wachstumstendenz weiter und fällt dann nach der Jahrtausendwende plötzlich auf deutlich niedrigeres Niveau ab. Dieser Verlauf unterscheidet sich hinsichtlich der Entwicklung nach der Jahrtausendwende deutlich von dem im englischen Sprachraum und deutet auf die demonstrativ-antimilitaristische Politik Deutschlands in der Folge der Ereignisse nach dem 11. September 2001 hin.

Insgesamt ergibt sich für die Zeit zwischen ca. 1995 und ca. 2012 ein Bild großer politischer Kursänderungen, die einen Bedeutungswechsel von Krieg zu Geld signalisieren und einen über diesen Zeitraum verlaufenden Absturz des Interesses an der Stadt darstellen. Materiell könnte dieses als Verlagerung der Vermögenswerte von Immobilien zu Geldwerten ausgedrückt werden. Am Ende dieser Entwicklungslinien deutet sich eine erneute Kurskorrektur an, die noch nicht als Trend zu bezeichnen sind.

Es besteht nach den dargestellten Zusammenhängen und den geschichtlichen Wurzeln der Stadt, die in Europa kulturelles Gemeingut sind, auch in der heutigen Zeit kein Zweifel daran, dass Städte Orte der Macht sind und als solche Kriegsziele sind, die Opfer unter der Zivilbevölkerung zur Folge haben. Ich möchte dieses zum Abschluss mit einem Zitat unterstreichen und die Hoffnung ausdrücken, dass diese Zerstörungen in der Ukraine bald ein Ende finden.

„Im 20. Jahrhunderts wurde der Begriff Urbicide für das gewalttätige Zerstören von Städten geprägt. Damit wird der Akt des Tötens aus der Sphäre des religiösen Opfers und der gerechten Bestrafung in die Sphäre der Kriegsverbrechen verschoben. In den 1960er Jahren wurden damit großflächige städtische Sanierungsmaßnahmen in US-amerikanischen Städten kritisiert. An Tiefe gewann der Terminus allerdings erst angesichts der Belagerung von Sarajevo im Bürgerkrieg nach dem Zerfall Jugoslawiens. Die Architekten der Stadt Sarajevo, die zu Zeugen der Kriegshandlungen wurden, dokumentierten die Verluste am Kulturerbe der Stadt in vielfältiger Form, so etwa der Architektenverband in einer Ausstellung Urbicide Sarajevo 1994. Die Wortschöpfung impliziert Parallelen zwischen dem Genozid an Bosnien und der absichtsvollen Zerstörung von Bauten, die mit den bosnischen Muslimen und ihrer Geschichte verbunden werden.“ (SONIA HNILICA Metaphern für die Stadt – Zur Bedeutung von Denkmodellen in der Architekturtheorie, 2012 transcript Verlag, Bielefeld)