Zeit – ein fundamentales und vielfältiges Phänomen

Die seit einigen Jahrzehnten erkennbare Zuspitzung der Naturzerstörung durch den Menschen hat sich nun in Gestalt eines Generationenkonflikts auf der politischen Ebene ein Podium geschaffen. Wie die anhaltende Verknappung des Lebensraums zukünftiger Generationen hat sich bereits seit den 1990er Jahren die Sorge um die soziale Sicherung der zukünftigen Generationen im Alter zu einem neuen Begriff geführt, der die Altersversorgung der Zukunft unter dem Schlagwort der „Generationengerechtigkeit“ in die politische Diskussion eingeführt hat und dieses Thema damit auf die politische Agenda gesetzt hat. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die bereits in ihren Auswirkungen erkennbare Klimakatastrophe unter diesen Begriff einzugliedern ist, ohne der Relativierung durch den Faktor Rest-Lebenszeit zu erliegen und damit an politischem Gewicht zu verlieren. Dieses Argument gilt zwar auch im Bezug auf die Altersversorgung, es stellt sich jedoch im Hinblick auf den totalitären Charakter der drohenden Klimakatastrophen nicht mehr als Frage staatlicher Politik dar, sondern als Menschheitsproblem mit dem Gewicht der Menschenrechte – auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit und Eigentum, auf Reise- und Informationsfreiheit und auf Selbstbestimmung, um nur einige zu nennen.

Der Faktor Zeit spielt in der Politik verschiedene Rollen, die von den unterschiedlichen Interessen der beteiligten Personen abhängig sind. Politisch handelnde Personen ordnen die Anliegen ihrer Wähler in ihre Zeithorizonte ein, die in der Regel von kurzfristigen Erfolgen und den Aussichten auf den nächsten Karrieresprung bestimmt sind. Ihre Klientel ist dagegen an individuellen Interessen orientiert, die unterschiedliche Zeithorizonte beinhalten – die Alterssicherung steht eher langfristig an, wogegen die Veränderung von Steuersätzen in der Regel kurzfristige Effekte erzielt.

In diesem Beitrag werde ich einige Aspekte der Zeit aufzeigen, die das Phänomen Zeit in seinen Bezügen zur Wirklichkeit darstellen und einen bewussteren Umgang hiermit ermöglichen können.

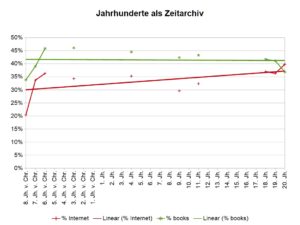

In einer ersten Annäherung an die Zeit stellt sich ihr geschichtlicher Charakter als Konstante dar, die als Erinnerungsspur über die Jahrhunderte nachgezeichnet werden kann und sich hierbei deutlich von ebenso zwangsläufigen biologischen Ereignissen wie Geburt und Tod unterscheidet. Die Darstellung erfolgt jeweils nach Daten, die aus Google books und dem globalen Internet für bestimmte Jahrhunderte erhoben wurden und die Ableitung eines linearen Trends erlauben. Für die Zeit ergibt sich aus den Buchdaten für die vergangenen 2800 Jahre ein nahezu waagerecht verlaufender Trend, der eine minimale Abwärtstendenz zeigt, die eine Folge der zunehmenden Bedeutung des Internets sein kann. Dementsprechend ist in der Trendlinie aus globalen Internetdaten eine deutliche Wachstumstendenz für die Bedeutung der Zeit abzulesen. Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen Büchern und Internet am Ende des Kurvenverlaufs, wo ein Wachstumssprung für das Internet im 20. Jh. bei gleichzeitigem „Absturz“ der Buchlinie erkennbar ist.

In einer ersten Annäherung an die Zeit stellt sich ihr geschichtlicher Charakter als Konstante dar, die als Erinnerungsspur über die Jahrhunderte nachgezeichnet werden kann und sich hierbei deutlich von ebenso zwangsläufigen biologischen Ereignissen wie Geburt und Tod unterscheidet. Die Darstellung erfolgt jeweils nach Daten, die aus Google books und dem globalen Internet für bestimmte Jahrhunderte erhoben wurden und die Ableitung eines linearen Trends erlauben. Für die Zeit ergibt sich aus den Buchdaten für die vergangenen 2800 Jahre ein nahezu waagerecht verlaufender Trend, der eine minimale Abwärtstendenz zeigt, die eine Folge der zunehmenden Bedeutung des Internets sein kann. Dementsprechend ist in der Trendlinie aus globalen Internetdaten eine deutliche Wachstumstendenz für die Bedeutung der Zeit abzulesen. Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen Büchern und Internet am Ende des Kurvenverlaufs, wo ein Wachstumssprung für das Internet im 20. Jh. bei gleichzeitigem „Absturz“ der Buchlinie erkennbar ist.

Im Vergleich zu dem gesamten Strauß der abgefragten Begriffe, zu denen – neben den hier grafisch dargestellten Geburt, Tod und Zeit – noch Lust, Problem, Arbeit, Hunger, Angst gehören, nimmt die Zeit eine dominante Stellung ein, die zu dem nächstfolgenden Begriff „Arbeit“ im Verhältnis 60 zu 40 steht und darüber hinaus zu den anderen Begriffen mit weitem Abstand die Datentabelle anführt.

In den zwei folgenden Grafiken sind die Ergebnisse für die Begriffe „Geburt“ und „Tod“ dargestellt, die als Anfangs- bzw. Endereignisse der persönlichen Zeit angesehen werden und deshalb eine besondere Stellung in einer Betrachtung über die Zeit erhalten müssen. Die Ergebnisse fallen

In den zwei folgenden Grafiken sind die Ergebnisse für die Begriffe „Geburt“ und „Tod“ dargestellt, die als Anfangs- bzw. Endereignisse der persönlichen Zeit angesehen werden und deshalb eine besondere Stellung in einer Betrachtung über die Zeit erhalten müssen. Die Ergebnisse fallen  für diese beiden Begriffe unterschiedlich aus: Während die Aufmerksamkeit für die Geburt tendentiell sinkt und erst am Ende der Entwicklungslinie in eine Wachstumstendenz übergeht, ist für den Tod eine starke Differenzierung zwischen Buch- und Internetergebnissen zu sehen. Für die Darstellung des Todes in Büchern ergibt sich über den gesamten Zeitraum gesehen eine waagerecht verlaufende Trendlinie, wobei am Ende der Entwicklungslinie ein starker Abfall zu sehen ist, der jedoch im globalen Internet wesentlich dramatischer ausfällt und dort zu einem starken Abwärtstrend führt. Hier bestätigt sich einmal mehr der Eindruck, dass der Tod im Bewusstsein des modernen Menschen weitgehend verdrängt wird.

für diese beiden Begriffe unterschiedlich aus: Während die Aufmerksamkeit für die Geburt tendentiell sinkt und erst am Ende der Entwicklungslinie in eine Wachstumstendenz übergeht, ist für den Tod eine starke Differenzierung zwischen Buch- und Internetergebnissen zu sehen. Für die Darstellung des Todes in Büchern ergibt sich über den gesamten Zeitraum gesehen eine waagerecht verlaufende Trendlinie, wobei am Ende der Entwicklungslinie ein starker Abfall zu sehen ist, der jedoch im globalen Internet wesentlich dramatischer ausfällt und dort zu einem starken Abwärtstrend führt. Hier bestätigt sich einmal mehr der Eindruck, dass der Tod im Bewusstsein des modernen Menschen weitgehend verdrängt wird.

Die aus den vorgenannten Ergebnissen erkennbare hohe kulturelle Bedeutung der Zeit steht in einem seltsamen Widerspruch zu der Vorstellung, die wir uns von der Zeit machen. Sie ist überall gegenwärtig und doch flüchtig, wie ein Gedanke, sie bestimmt unseren Tagesablauf, unsere Jahresplanung und sie ordnet die Ziele, die wir für unser Leben gesteckt haben. Dabei greifen wir auf Hilfsmittel wie der Uhr oder den Kalender zur Darstellung der Zeit zurück, da wir kein Sinnesorgan für sie besitzen. Und dennoch scheint es etwas in uns zu geben, dass uns auf Dissonanzen hinweist, wenn unsere Zeitplanung mit unseren natürlichen Bedürfnissen in Widerspruch gerät. Gute Beispiele hierfür sind der Jetlag und die nächtliche Nahrungsaufnahme, die zu körperlichem Unwohlsein führen. In der Chronobiologie als relativ jungem Zweig der Medizin weisen erste Erkenntnisse darauf hin, dass es zwar kein Sinnesorgan für das Zeitempfinden gibt, statt dessen aber eine „Master-Clock“ in einem Hirnareal – dem Nucleus suprachiasmaticus – , die als innerer Taktgeber gilt, damit die einzelnen Organe aufeinander abgestimmt funktionieren. Viele dieser Organe verfügen selbst über innere Uhren, die so koordiniert werden.

Eine weitere Hirnregion – die Inselrinde – spielt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Floating-Anwendungen eine wichtige Rolle in den komplexen Zusammenhängen der Zeitwahrnehmung mit dem Ich-Erleben und der unmittelbaren Wahrnehmung der Gefühle. Starke negative wie positive Emotionen führen zur subjektiven Zeitdehnung. Es ist eine Situation, die der Dichter J. W. v. Goethe im zweiten Teil seiner Faust-Tragödie inszeniert – wo der Teufel Faust mit einer Wette sein Opfer Faust zu Fall zu bringen versucht. Der Teufel hat sie gewonnen, indem es ihm gelingt, Faust auf den Gipfel des Glücks zu führen und dieser sich wünscht, dieses Lebensgefühl möge ewig andauern. Ein erster Versuch des Teufels, Faust mit Hilfe der Liebe zu verführen, war gescheitert. Dieser zweite Versuch gelingt mit Hilfe des künstlichen Goldes, das Faust in die Lage versetzt, seine Vision des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu verwirklichen. Sein großes Projekt der Landgewinnung vor Augen gesteht Faust:

„Solch ein Gewimmel möcht‘ ich sehn,

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.

Zum Augenblicke dürft‘ ich sagen:

Verweile doch, du bist so schön!

Es kann die Spur von meinen Erdetagen

Nicht in äonen untergehn. –

Im Vorgefühl von solchem hohen Glück

Genieß‘ ich jetzt den höchsten Augenblick.“

In diesem Moment hat Faust die Wette verloren und er stirbt.

Dem Dichter ist es hier gelungen, verschiedene Aspekte der Zeit in einen komplexen Zusammenhang zu bringen. Das Projekt der Landgewinnung stellt Faust als Pionier der Fortschrittsidee dar, die ab der Mitte des 18. Jahrhunderts Geschichtsschreibung in theoretische Konzepte wie z. B. der „Vierstadientheorie“ überführte und so die Grundlagen für die Geschichtswissenschaft schuf. So war es möglich, die seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts durch Entdeckungsreisen offensichtlich gewordenen Unterschiede der Kulturen durch eine in der Zeit verlaufende Abfolge von Entwicklungsstadien zu erklären. Durch die Theoriebildung entstanden neue Fragen, die nun durch systematische Forschungen zu stimmigen Geschichtsbildern verdichtet wurden. In seinem 1795 veröffentlichten Essay „Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes“ vertrat der Marquis de Condorcet die Ansicht, dass die Natur der Vervollkommnung menschlicher Fähigkeiten keine Grenzen und der Perfektionierbarkeit des Menschen keine anderen Schranken gesetzt habe als die Lebensdauer des Erdballs, auf dem die Menschheit von der Natur angesiedelt worden war. Damit war das Menschheitsprogramm umrissen, dass nun nicht mehr nur auf den Spuren der Vergangenheit wandelte, sondern zunehmend die Zukunft in den Blick nahm und bis in die Gegenwart Gültigkeit behalten hat. Es muss an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden, dass die Vorstellungen von der Zukunft nach kulturell unterschiedlich geprägten Weltbildern und individuellen Vorprägungen weit auseinander gehen und nicht mehr als Wissenschaft im eigentlichen Sinn bezeichnet werden können.

Die vom Menschen bewusst empfundene Zeit unterscheidet sich von der oben beschriebenen biologischen Zeit durch die wahrgenommene Dauer. Sie trennt Vergangenheit und Zukunft und wird als Gegenwart bezeichnet, in der die Wirklichkeit existiert. Hierauf verweist der sehnsuchtsvolle Wunsch des Dr. Faust mit den Worten „Zum Augenblicke dürft‘ ich sagen: Verweile doch, du bist so schön!“. Es geht hier also um die Aufhebung der Zeit, wie sie im dynamischen Verlauf von Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft mit dem Begriff „Zeitpfeil“ gewöhnlich zu verstehen ist. Damit ist jedoch nicht nur das von Faust geschaffene Werk gemeint, sondern auch er selbst, der mit diesem Werk seine Spur in der Wirklichkeit hinterlässt und damit an den Wunsch heranführt, ewiges Leben – das er bereits durch die Aufhebung der Zeit hätte – zu beanspruchen. Goethe weicht der Frage nach der Zeitlichkeit des Menschen damit aus und überlässt seinen Protagonisten dem populären Gottesbild seiner Zeit, das Gott als den Schöpfer der Zeit ansah. Dieser Schöpfer war – entsprechend der Newton’schen Physik – eine Art Uhrmacher, der die Welt als Räderwerk geschaffen hatte, wie es der englische Theologe und Philosoph William Paley in dem Bild des Uhrmacher-Gott populär machte: „Die Uhr muss einen Schöpfer gehabt haben; […] Es muss zu irgendeinem Zeitpunkt und an irgendeinem Ort einen oder mehrere Künstler gegeben haben, die sie zu dem Zweck geschaffen haben, damit wir die Frage beantworten, wer ihre Konstruktion begreift und ihren Sinn versteht.“ ( Zitat bei Jörg Lauster: „Die Verzauberung der Welt„) Für Paley gab es darauf nur eine Antwort: Es war Gott, der hiermit den Beweis für seine Existenz lieferte. Dem heutigen Zeitgeist entsprechend wäre das höchste Glück des Menschen vermutlich nicht mehr allein in der tiefen Spur zu sehen, die der Mensch in der Geschichte hinterlässt, sondern in der Erlangung des ewigen Lebens. Die Dreiteilung des menschlichen Zyklus in Geburt – Leben – Tod würde so zu dem Dualismus Geburt – ewiges Leben umgewandelt.

Das „Vorgefühl von solch hohem Glück“ führt bei Faust zum Genuß des höchsten Augenblicks. Hier ist der Dichter seiner Zeit weit voraus, er beschreibt mit den sprachlichen Mitteln seiner Zeit eine virtuelle Realität, die das Idealbild des höchsten Glücks zum realen Erleben werden lässt und damit einen mythischen Aspekt der Zeit aufzeigt. Er stellt etwas dar, was sich in vielen Kulturen als unbewusster Einfluss geltend macht und von dem Anthropologen Mircea Eliade als „Terror der Geschichte“ bezeichnet wurde. Er führt nach seiner Auffassung zu einer zwanghaften Suche nach dem Land jenseits der Zeit und wird so zum Gründungsmythos fast aller Kulturen der Menschheit. Das tiefe menschliche Bedürfnis, den Ursprung der Dinge zu erklären, zieht uns unwiderstehlich zurück in eine Zeit vor der Zeit, in ein Urparadies und seine starke Kreativität erwächst gerade aus diesen zeitlichen Widersprüchen. Der Dichter Angelus Silesius drückte es im 16. Jh. in folgenden Zeilen aus: «Du selbst machst die Zeit, das Uhrwerk sind die Sinnen; Hemmst du die Unruh nur, so ist die Zeit von hinnen.» Die Europäer nennen es «Ewigkeit», die Hindus bezeichnen es als «Moksha» und die Buddhisten als «Nirvana». Für die Ureinwohner Australiens ist es die «Traumzeit». Auch wenn sie für den modernen Menschen in einer unerreichbaren Vergangenheit zu liegen scheint, ist sie doch unter dem Namen Fortschritt in der Gegenwart aktiv.

Aus den bisher dargestellten Aspekten der Zeit ergibt sich ein kaum erfassbares Bild dieses alles beeinflussenden Faktors unseres Daseins und es ist nahezu zwangsläufig, dass der Mensch nach Wegen gesucht hat, das Phänomen Zeit dem menschlichen Maßstab zugänglich zu machen. Diese Suche hat nicht in allen Kulturen in gleicher Weise stattgefunden und war selbst zeitlichen Veränderungen unterworfen. Die in den Kulturen herrschenden Weltbilder haben zu unterschiedlichen Lösungen geführt und durch die gegenseitige Befruchtung auf kriegerischem Weg oder durch Handel wurden Modifikationen und Übernahmen an den Zeitkonzepten vorgenommen. Je größer die Dauer unseres Bewusstseins wird, desto vielgestaltiger wird das Bild von der Zeit. Um eine Orientierung hierin zu finden, ist die grobe Einteilung in zwei Kategorien – die zyklische Zeit und die lineare Zeit -, die an das aufsteigende Bewusstsein des Menschen angelehnt sind, hilfreich. Als erste Erfahrungen außerhalb des eigenen Körpers hat der Mensch zwangsläufig das Werden und Vergehen des Lebens in der Natur und den Gang der Himmelskörper in verschiedenen Intervallen wahrgenommen, wie sie im nahen Osten und in den mittelamerikanischen Kulturen zur Blüte gebracht wurden. So wurden Geburt und Tod, Tag und Nacht sowie die Jahreszeiten zu Grunderfahrungen der Zeit, die bestimmten Zyklen unterschiedlicher Dauer folgen. Ein frühes Zeugnis von dem Bewusstsein einer Zeit findet sich im Buch Genesis 1, 14-19: „14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre 15 und seien Lichter an der Feste des Himmels, daß sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. 16 Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. 17 Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, daß sie schienen auf die Erde 18 und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, daß es gut war. 19 Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.“ (zitiert nach der Lutherbibel). Die Übereinstimmung des Mondzyklus mit dem Menstruationszyklus der Frau führte in einigen Kulturen zu dem Glauben, dass der Mond der Herr der Frau oder ihr Gemahl sei. Ein weiteres frühes Zeugnis von einem zyklischen Zeitbewusstsein geben Grabbeigaben aus der Altsteinzeit, die damit einen Glauben an ein irgendwie geartetes Leben nach dem Tode bezeugen.

Kennzeichnend für zyklische Zeitvorstellungen ist die Annahme, dass sich die Zeit am Ende ihrer Dauer selbst von neuem hervorbringt. Das ist nur möglich, wenn der Keim für ihre Wiedergeburt bereits in ihrem Anfang vorhanden ist. Rund um den Globus sind Erzählungen bekannt, die den Urbeginn der Welt als traumartigen Zustand, in dem es weder Tod noch Geburt gab, darstellen. Erst als ein Mord begangen wurde, hörte dieses paradiesische Leben auf. Der Leichnam des Opfers wurde zerschnitten und vergraben. Aus diesen vergrabenen Teilen entstanden nun nicht nur die Nahrungspflanzen, von denen die Gemeinschaft lebt, sondern an allen, die von ihren Früchten aßen, bildeten sich die Fortpflanzungsorgane. Damit wurde der Tod, der durch eine Tötung in die Welt gekommen war, durch sein Gegenteil, die Fortpflanzung, ausgeglichen, und das sich selbst verzehrende Leben, das von anderem Leben lebt, begann seinen endlosen Lauf. Diese Sicht auf den Lebenszyklus bestimmte das Verhältnis zur Zeit und führte zu – aus heutiger Sicht – grausigen mythischen Praktiken, die in Form von blutigen Tier- und Menschenopfern sowie Initiationsriten vollzogen wurden und in manchen Kulturen noch heute gebräuchlich sind. Einen wesentlichen Einfluss hatte dabei der Königsmord, der die Aufopferung der zweiten Natur des Königs, der gleichzeitig Gott war, an sein höheres selbst als Gott bedeutete und damit den Fortbestand des Lebens sicherte.

Ausgehend von diesem Grundmuster haben sich vor allem in den östlichen und fernöstlichen Kulturen Mythen wie der Ursprungsmythos von den vier Zeitaltern entwickelt, in denen das Weltall in einem Verfallsprozess begriffen wird, der eine fortwährende Verschlechterung der Lebensbedingungen bedeutet und die Welt schließlich im Chaos versinken läßt. Nach dem Ende der Zeitalter erfolgt der unvermeidliche Neubeginn des Zyklus. Es gibt keine Zeit im uns vertrauten Sinne, sondern nur Ewigkeit. Daher läßt sich in diesem Ablauf, weder für das Weltall noch für den Menschen irgend etwas gewinnen. Wer sich diesem unentrinnbaren Schicksal entgegen stellt, wird unter der schmerzvollen Einsicht sterben, dass alles vergeblich war. Der Sinn des Lebens unter diesen Bedingungen kann nur erfüllt werden, wenn das Individuum den ruhenden Pol der Ewigkeit, um den sich alles dreht, gefunden hat und die Welt, so wie sie ist, akzeptiert und sich an ihr erfreut. Dieses ist die dem Menschen zugedachte Rolle, die ihn zum Teil der Natur werden lässt und die er nach dieser Vorstellung zu lernen und ohne Fehltritte zu spielen hat. Das Individuum zählt in dieser Sichtweise nicht mehr als ein abgefallenes Blatt. „Psychologisch wirkt sich die Aufführung eines solchen Ritus so aus, daß der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit sich vom Individuum (das vergeht) auf die unvergängliche Gruppe verlagert. Magisch wirkt sie dahin, das in allen Einzelleben unsterbliche Leben zu verstärken, das Viele zu sein scheint, aber in Wirklichkeit Eines ist.“ (Joseph Campbell: Die Masken Gottes – Mythologie des Ostens)

Im nahöstlichen Sumer – das ebenfalls unter dem Einfluss des vorgenannten Ursprungsmythos stand – kam um 2350 v. Chr. langsam das neue Bewußtsein einer Trennung der Sphären von Gott und Mensch in Mythos und Ritus zum Ausdruck. „Der König war somit kein Gott mehr, sondern ein Diener des Gottes, sein Verwalter, der Aufseher über das Geschlecht menschlicher Knechte, die dazu geschaffen waren, den Göttern unermüdlich Frondienste zu leisten. Nicht mehr Identität, sondern Bezug war nun das oberste Anliegen. Der Mensch war nicht dazu geschaffen worden, Gott zu sein, sondern dazu, ihn zu erkennen, ihn zu ehren und ihm zu dienen; so daß selbst der König, der nach älterer mythologischer Auffassung die höchste Verkörperung des Göttlichen auf Erden gewesen, nunmehr nur noch ein Priester war, der im Dienste des Einen in der Höhe Opfer brachte – keineswegs ein Gott, der sich im Opfer seinem eigenen höheren Selbst zurückgab.

Im Laufe der folgenden Jahrhunderte führte das neue Bewußtsein der Trennung im Gegenzug zu einem Sehnen nach Rückkehr – nicht zur Identität, denn eine solche war nicht mehr vorstellbar (Schöpfer und Geschöpf waren nicht identisch), sondern in die Gegenwart und zur Schau des verwirkten Gottes. Daher brachte die neue Mythologie mit der Zeit eine Wegentwicklung von der älteren statischen Auffassung immer wiederkehrender Kreisläufe. Es entstand eine Mythologie einer einzigen, endgültigen Schöpfung am Anfang der Zeit, eines anschließenden Sündenfalls und eines noch in Gang befindlichen Wiederaufrichtungswerkes.“ (Joseph Campbell: Die Masken Gottes – Mythologie des Ostens) Die für die Erneuerung der materiellen und sozialen Bedingungen erforderlichen Arbeiten und Reformen waren jedoch nicht als Fortschritt im heutigen Sinne zu verstehen, sondern wurden als Wiederherstellung einer nicht mehr intakten Ordnung beschrieben. Die enormen, für die Menschheitsgeschichte prägenden Entwicklungen, welche die Gesellschaft Mesopotamiens im Lauf von Jahrhunderten und Jahrtausenden durchmachte, wurden somit nicht als »Fortschritt« begriffen, sondern als Restauration, als »Rückschritt« hin zu einer uranfänglichen Ordnung und Stabilität. Das Neue musste sich in dieser Strategie zuerst mit dem Alten auseinandersetzen und plausibel damit verbinden um als vertrautes Gut von der Gesellschaft angenommen zu werden. In diesem Zusammenhang kam es wesentlich auf die Deutungshoheit über die angemessene Berücksichtigung des Alten und die Passgenauigkeit des Neuen an, die wahrscheinlich zu intensiven Aushandlungsprozessen zwischen Priesterschaft und König führten. Plastisch wurde dies bei Bauvorhaben sichtbar, wo es zwingend war – soweit möglich -, neue Gebäude auf die Fundamente vergangener Gebäude zu gründen.

Der Archäologe Stefan M. Maul bewertete die politische Qualität des beschriebenen Systems als kulturelle Errungenschaft mit geschichtlicher Bedeutung, wenn er schreibt: „Gelang es, eine Innovation als Teil der eigenen Geschichte und Tradition plausibel zu machen, konnte das Neue als das Ureigene wahrgenommen werden und dadurch seinen potenziell bedrohlichen Charakter verlieren. Auch aus anderen Kulturen importierte Errungenschaften ließen sich, nahmen sie nur das Gesicht des Althergebrachten an, in das mesopotamische Kulturgut eingliedern. Nicht zuletzt diesem Mechanismus ist es geschuldet, dass es den Reichen des Zweistromlands über Jahrhunderte immer wieder gelang, sich zu reformieren und eine Globalkultur mit mesopotamischem Antlitz hervorzubringen.“ (Stephan M. Maul in: Spektrum der Wissenschaft)

In mythologischer Hinsicht war jedoch vom Grundsatz her – dem Mythenforscher Joseph Campbell zu Folge – die mesopotamische Handhabung der Zeit eine Entwicklung, in der die Welt nicht mehr als ein bloßes Aufscheinen der Paradigmen der Ewigkeit in der Zeit begriffen wurde, sondern dem Verfall ausgeliefert war. Die Welt wurde das zum Feld eines beispiellosen kosmischen Konfliktes zwischen der Macht der Finsternis und der des Lichts. Diese, auf dem Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen gegründete Weltsicht führte im alten Persien zur Religion des Zoroastrismus, des Judentums, des Christentums und des Islam und machte damit ihren Einfluss von Indien bis in die Region des östlichen Mittelmeers geltend. Nach Auffassung von Campbell wurde der Menschheit damit ein mythisches Schema zur Umorientierung bereitgestellt und damit ein Dualismus begründet, der die Menschen zur anhaltenden Auseinandersetzung mit der Welt treibt und Veränderungen in der Zeit herbeiführt. Dem Menschen wurde damit eine Verantwortung für die Erneuerung der Welt im Namen Gottes übertragen, die nach Campbells Auffassung einer politischen Philosophie des heiligen Krieges Vorschub leistet.